北京时间2021年1月29日,纳米材料界面的原位精准原子级调控成果再登《科学》,该项研究由中国科学院上海高等研究院、浙江大学、丹麦科技大学的研究团队合作完成,这也是以上三个团队继2020年1月24日之后再次在《科学》杂志上发表论文。

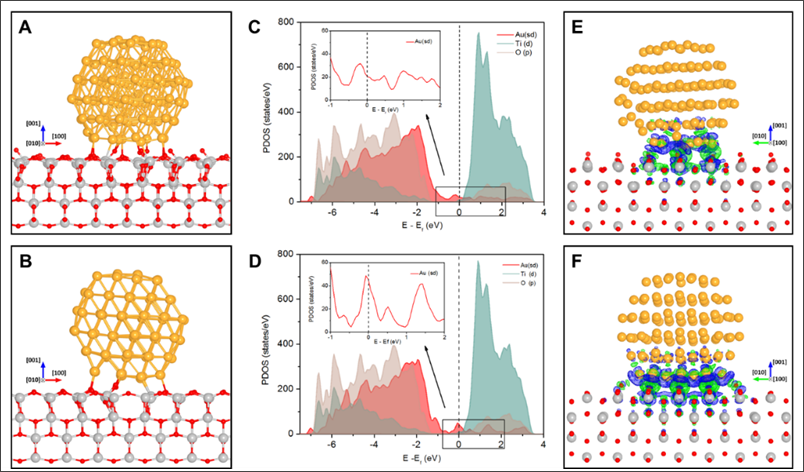

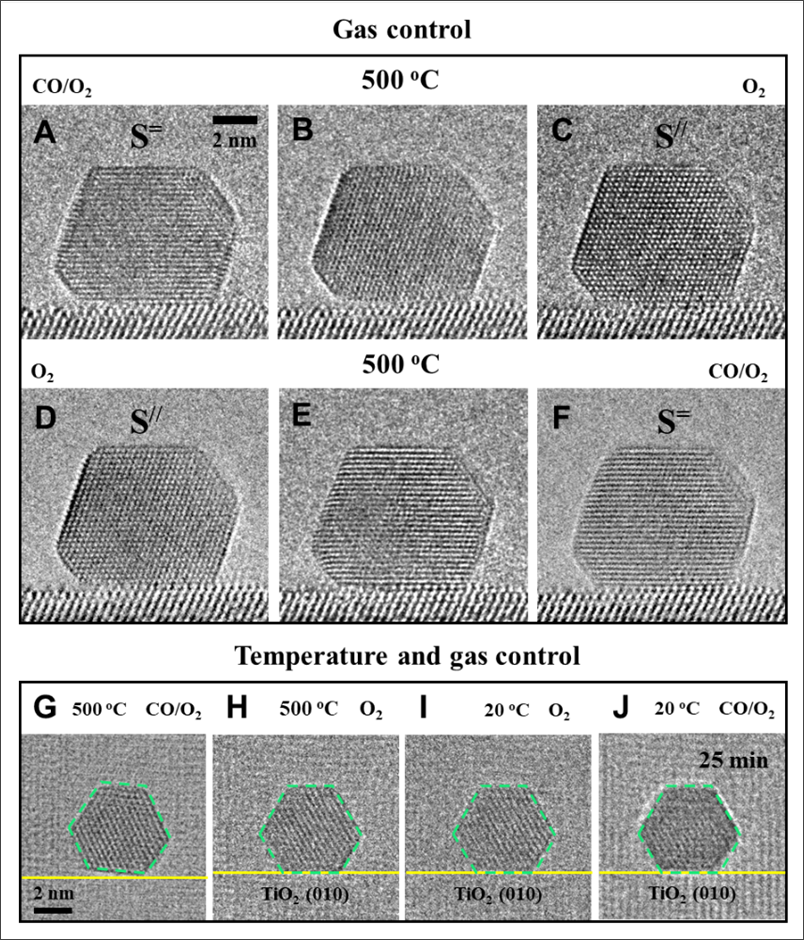

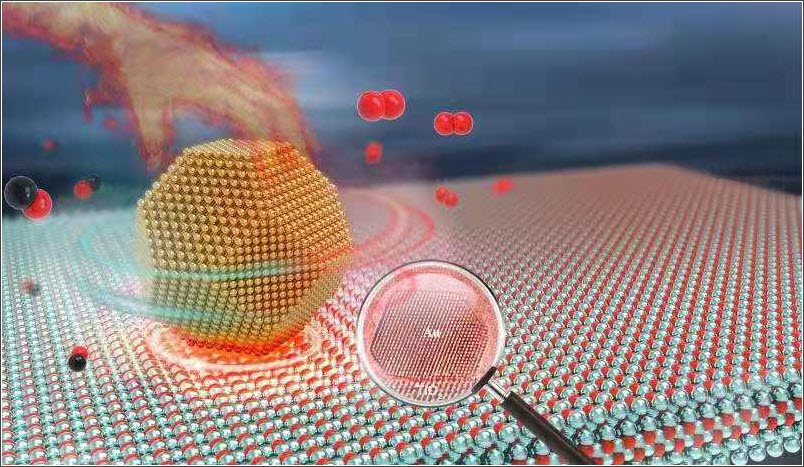

该项成果经过近五年的研究,利用环境透射电子显微镜的原位表征和第一性原理计算,对原子尺度下一氧化碳催化氧化过程中观察到的催化剂界面活性位点的可逆变化进行解析,理解了活性界面与反应环境之间的动态原位相关关系,最终提出并首次实现了界面活性位点的原子级别精准原位调控。这项成果对如何从机制出发自下而上的实现材料、器件结构和功能的精准调控和设计有着重要意义。

上海超级计算中心用户中国科学院上海高等研究院高嶷团队在最近几年着力原位理论新模型“从0到1”的建设,通过一系列理论模型的发展,论证了纳米材料从平衡结构到非平衡结构演化过程的可预测性(Phys. Rev. Lett. 2014, 112, 206101;Nano Lett. 2016, 16, 2628; Nature Commun. 2016, 7, 13574;Phys. Rev. Lett. 2019, 122, 096101;Phys. Rev. Lett. 2020, 124, 066101),同时在与实验合作中充分展现了理论模拟对原位实验现象从理解到设计能够起到的重要作用(Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 6464; Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 16827; Proc. Natl. Acad. Soc. 2018, 115, E3888; Nano Lett. 2019, 19, 4205; Nature Catal. 2020, 3, 411; Nature Commun. 2020, 11, 3349),并分别于2018年和2020年在《化学研究报告》和《德国应用化学》发表综述,总结了该团队的理论模型及在实验中的广泛应用(Acc. Chem. Res. 2018, 51, 2739; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2171)。在2020年初的《科学》杂志上,科研人员合作利用原位环境电镜和基于第一性原理的热力学研究,证明了二氧化钛表面水分子结构在不同反应环境中的可逆变化,为理解氧化物表面在真实条件下的催化机制提供了原子尺度的基本认识(Science 2020, 367, 428)。在本次的这个工作中,科研人员再次证明了利用反应环境原位精准调控材料功能表面与界面的可行性与广阔未来。

该项工作分别得到了国家自然科学基金委、浙江省自然科学基金、教育部、中国科学院青促会、国家超级计算广州中心、上海超级计算中心、中国博士后基金、硅材料国家重点实验室的共同资助和支持。

论文链接:https://science.sciencemag.org/content/371/6528/517/tab-article-info

Au-TiO2界面的原子结构和电子结构 (图片来自Science)

温度和压力进行的Au-TiO2界面操控 (图片来自Science)

示意图:利用反应环境原子级调控催化剂活性界面结构(版权归属王勇课题组)

弥伦工业